子どものむし歯予防

何歳からむし歯になる?

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中にはむし歯菌が存在しません。周りの人とのスキンシップや食器の共有などが原因でむし歯菌が感染します。3歳までにむし歯菌の感染を防ぐことで、むし歯になりにくい口腔環境を作ることができます。

歯医者で行うケア

フッ素塗布

ブラッシング指導

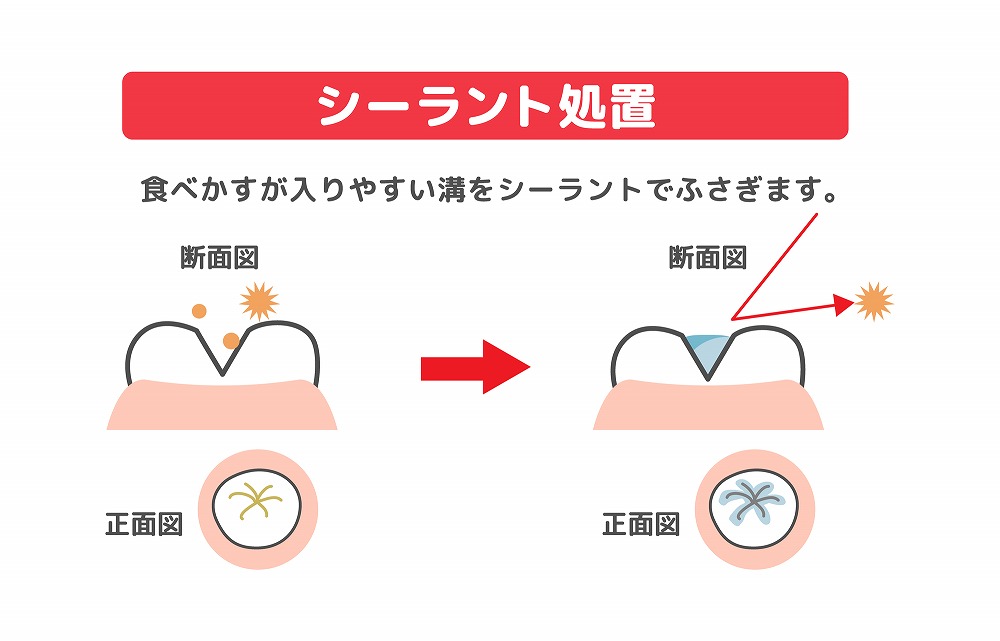

シーラント

食育指導

自宅で行うケア

自宅での歯磨きと仕上げ磨きができていれば、むし歯や歯周病のリスクを抑えることができます。しかし、磨き方の癖や歯ブラシの持ち方、動かし方などの問題により、磨き残してしまうことがほとんどです。定期的にブラッシング指導を受けて、セルフケアの質を高めることが大切です。また、歯磨きの回数は朝と夜の2回が基本です。お子さまが仕上げ磨きを嫌がったとしても、夜だけでもしっかり行いましょう。

また、口の中に糖質が長く残っていると歯が溶ける現象と歯の成分が唾液の作用で歯に戻る現象のバランスが崩れ、歯が溶けてしまいます。おやつのだらだら食べは避け、時間を決めておやつを与えましょう。また、食後はできるだけ早く歯を磨いて、糖質が排除することが重要です。

赤ちゃんの歯について

赤ちゃんの歯は、生後6~7ヶ月で生えてくることが一般的です。しかし、次のような原因で、なかなか生えてこないケースがあります。

乳歯萌出遅延

乳歯萌出遅延とは、低体重や早産、薬の副作用、先天性疾患などが原因で乳歯がなかなか生えてこないことです。多くのケースでは3歳頃までには乳歯が生えそろうため、まずは経過観察をします。

癒合歯

癒合歯とは、歯と歯がくっついて生えたもののことです。歯がくっついているところの歯磨きが難しいため、むし歯のリスクが高まります。また、生えてくるまでに時間がかかるケースも少なくありません。2本分の歯であるため、乳歯が抜けた後に永久歯が生えてこない場合があります。

先天性欠如

先天性欠如とは、本来28本生えてくるはずの永久歯が27本以下しか生えない状態です。永久歯が育たないことで、乳歯が抜け落ちなくなります。乳歯で生活することになりますが、永久歯と比べてむし歯になりやすいため、生涯守り続けることは難しいでしょう。

赤ちゃんの歯磨きについて

赤ちゃんの歯磨きを始める時期は、歯が生えてきたときです。まずは、濡らしたガーゼで歯をふいてあげることから始めてください。奥歯が生えてきたら、歯ブラシでのケアに切り替えます。

小児矯正

小児矯正の流れ

小児矯正は、1期治療と2期治療に分かれており、1期治療を受けることで2期治療が不要になったり、非抜歯での矯正が可能になったりします。

11期治療

1期治療は、乳歯だけの時期、あるいは乳歯と永久歯が混在している時期に行います。歯並びや噛み合わせが乱れる原因となる癖を直しながら、顎の成長をコントロールします。

22期治療

2期治療は、永久歯が全て生えそろってから行います。矯正装置を使って歯を動かし、歯並びを整えます。1期治療を受けていなくても2期治療を受けていただけますが、矯正にかかる時間は長くなります。

子どもの矯正治療装置

拡大床装置

プレートにネジがついており、ネジを締めることで歯列に負荷がかかる仕組みです。

歯磨きや食事の際に取り外せるため、お子さまへの負担が少ないというメリットがあります。

ただし、装着時間が短すぎると十分な効果を発揮できないため、お子さまの協力が必要です。

マウスピース型矯正

思春期のお子さまは、矯正装置の見た目が気になることで、矯正治療に消極的になる傾向があります。

周りの人に気づかれにくいマウスピース矯正であれば、見た目を気にすることなく矯正治療を受けていただけます。